Пост — одна из древнейших духовных практик. Он встречается в самых разных религиях и культурах. Христианство унаследовало пост от Ветхого Завета. Однако его форма и содержание видоизменились. Как именно? Давайте разберёмся.

Пост в Ветхом Завете

В Ветхом Завете пост — как индивидуальный, так и коллективный — был знакомой практикой и представлял собой полный отказ от еды и питья. Никаких «постных блюд» — просто ничего. Поначалу в Ветхом Завете не было обязательных постов. Люди могли накладывать на себя пост в следующих случаях:

1. В знак скорби, печали и раскаяния

Пост был способом с помощью внешних проявлений выразить сердечное сокрушение, скорбь, раскаяние перед Богом, смирение перед Его Промыслом.

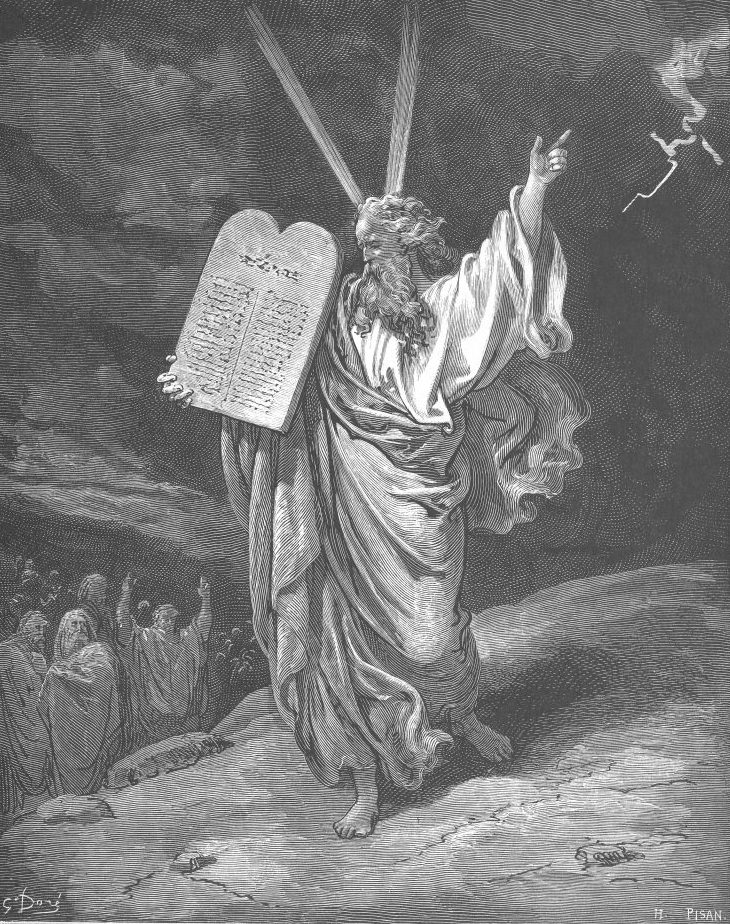

— После отступления израильского народа от Бога во время пребывания Моисея на горе Синай пророк постился 40 дней в знак раскаяния за грехи вверенных его заботе людей (Втор 9:9–18).

— Царь Давид постился и каялся, прося Бога спасти его больного сына (2 Цар 12:16).

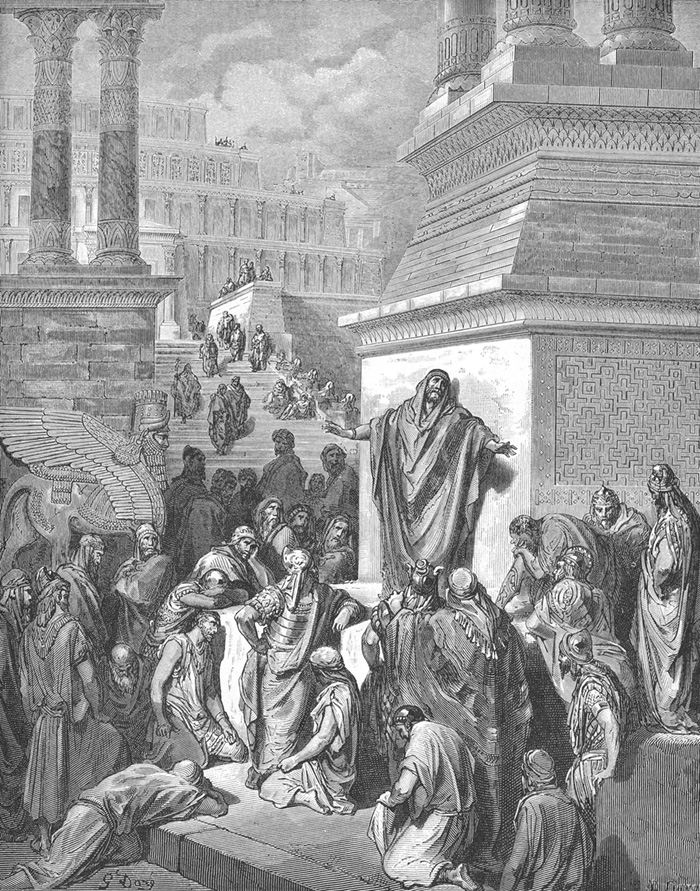

— Народ Ниневии наложил на себя пост, когда услышал проповедь Ионы, и таким образом продемонстрировал свое раскаяние (Иона 3:5–10).

Такой покаянный пост предполагал не только отказ от еды и питья. В знак раскаяния люди переодевались во вретище (простую одежду из грубой ткани или из колючей козьей или верблюжьей шерсти), не умывались и посыпали голову пеплом. В уже процитированной выше книге пророка Ионы описывается, как царь ниневитян встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле (Иона 3:6).

2. Перед важными духовными событиями

Люди постились перед важными событиями, связанными с прямым участием Бога в их жизни, принятием Божественного откровения.

— Моисей постился перед получением Закона на горе Синай, где он непосредственно общался с Богом (Исх 34:28).

— Пророк Даниил постился, обращаясь к Богу с просьбой открыть ему смысл послания, которое он получил в таинственном видении (Дан 10:2–3).

Со временем пост перестал быть спонтанным проявлением, занял прочное место в ветхозаветной религии и стал общепринятой обязательной практикой. Постепенно он утратил первоначальный смысл и превратился в некий внешний ритуал, не связанный с внутренним состоянием человека — сердечным раскаянием или чувством особого благоговения перед Богом. Именно такой формальный пост обличает пророк Исаия: Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который Я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу? (Ис 58:4–5).

Обязательные посты в Древнем Израиле не были продолжительными. Самые главные длились всего сутки – от захода солнца до захода солнца на следующий день. Это, например, посты в Йом Кипур (День искупления) и 9 Ава — в память разрушения обоих Иерусалимских храмов. Остальные посты, установленные позднее, были еще короче — от рассвета до заката. Но люди по желанию могли накладывать на себя пост и в другие дни. Например, герой евангельской притчи о мытаре и фарисее говорит, что постится два раза в неделю.

Постящийся человек в Древнем Израиле выделялся из общей массы народа. Весь его облик — мрачное выражение неумытого лица, смиренная одежда, неряшливый внешний вид, замкнутое поведение — указывал на то, что человек держит пост, демонстрировал окружающим его благочестие и как бы особую набожность. Таких людей, которые принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися (Мф 6:16), Христос называл лицемерами.

Пост в Новом Завете

Самая первая христианская община, возникшая в Иерусалиме после сошествия Святого Духа на апостолов, состояла из бывших иудеев, для которых пост был привычной духовной практикой, так что обычай поститься очень органично перешел из ветхозаветной культуры в новозаветную эпоху. В книге Деяния святых апостолов отмечается, что апостолы молились и постились перед важными решениями (Деян 13:2–3). А в Учении 12 апостолов (Дидахе), авторитетном памятнике конца I века, говорится, что христиане уже регулярно держали пост по средам и пятницам — в этом было отличие от фарисеев, которые постились по понедельникам и четвергам.

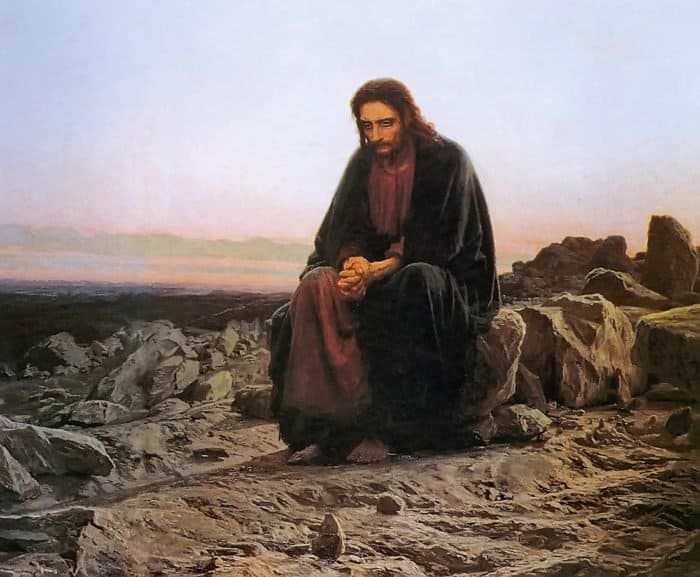

Постепенно пост стал обязательной частью подготовки к таинству Крещения, позже — и к Причастию. Пост перед праздником новозаветной Пасхи, который поначалу длился несколько дней, перерос в Великий пост, составивший 40 дней, в память о посте Христа. А чуть позже появились и другие многодневные посты: Петровский, Рождественский и Успенский.

Несмотря на то, что пост в Новом Завете был продолжением уже известной практики, его восприятие меняется. Он утрачивает поздний ветхозаветный формализм и возвращается к тому изначальному смыслу поста, который вкладывали в него ветхозаветные пророки. Одновременно пост приобрел и новые смыслы, стал в большей степени внутренним переживанием, духовным деланием, связанным с искренним стремлением к Богу, желанием изменить свою жизнь, и утратил принятые в Ветхом Завете внешние формы.

Новые смыслы поста в христианстве

- Пост как аскетическое упражнение и внутренняя работа над собой

Если ветхозаветный пост — это чаще всего реакция на совершенный грех (раскаяние) или бедствие, или воспоминание о чем-то скорбном, или ожидание чего страшного, то пост в христианстве — это прежде всего средство духовного роста и борьбы со страстями. Не просто воздержание от пищи, а часть более широкой борьбы с грехом: пост физический обязательно сопровождается кропотливой внутренней работой над собой (борьба с гневом, осуждением, празднословием и т. д.). Не случайно в христианском посте отмирают все его внешние ветхозаветные проявления: вретище, пепел, неухоженный вид и т. д. Акцент смещается внутрь человека. А ты, когда постишься, — говорит Христос, — помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф 6:17–18).

- Пост как время духовного обновления и добрых дел

Если в Ветхом Завете пост больше связан с печалью о грехах, погружением в скорбь, некоей отрешенностью от мира, то христианский пост — это духовная весна, обновление души и приближение к Богу. Пост также тесно связан с милостыней и благотворительностью. В Древней Церкви, например, деньги, сэкономленные на еде, раздавались бедным.

- Пост как вхождение в жертву Христа

Христиане не просто постятся ради себя, а, особенно во время Великого поста, через самоограничение входят в опыт страданий и крестной жертвы Христа. Ущемляя себя, добровольно принимая дополнительные ограничения и неудобства, верующие вместе со Христом проходят Его жизненный и крестный путь, сораспинаются вместе с Ним и готовят себя к радости Воскресения. Эта добровольность и осознанность поста очень важна: я принимаю пост не потому что так надо, не потому что мне кто-то это навязывает, а потому что я сам так хочу — ради Христа, ради своей духовной пользы, ради того, чтобы в конечном итоге быть вместе с Ним.

***

Пост в Ветхом Завете был внешним проявлением раскаяния, боли, страха и печали, а в конце ветхозаветной эпохи превратился в некий формальный ритуал. В Новом Завете он меняет свою направленность, обращается внутрь человека, приобретает новый смысл: это не просто отказ от пищи, но путь к внутренней свободе, не формальное правило, а возможность реальной перезагрузки для тела, ума и души, средство для духовного роста и приближения к Богу.

Источник: https://foma.ru/post-v-vethom-i-novom-zavete-chto-izmenilos.html