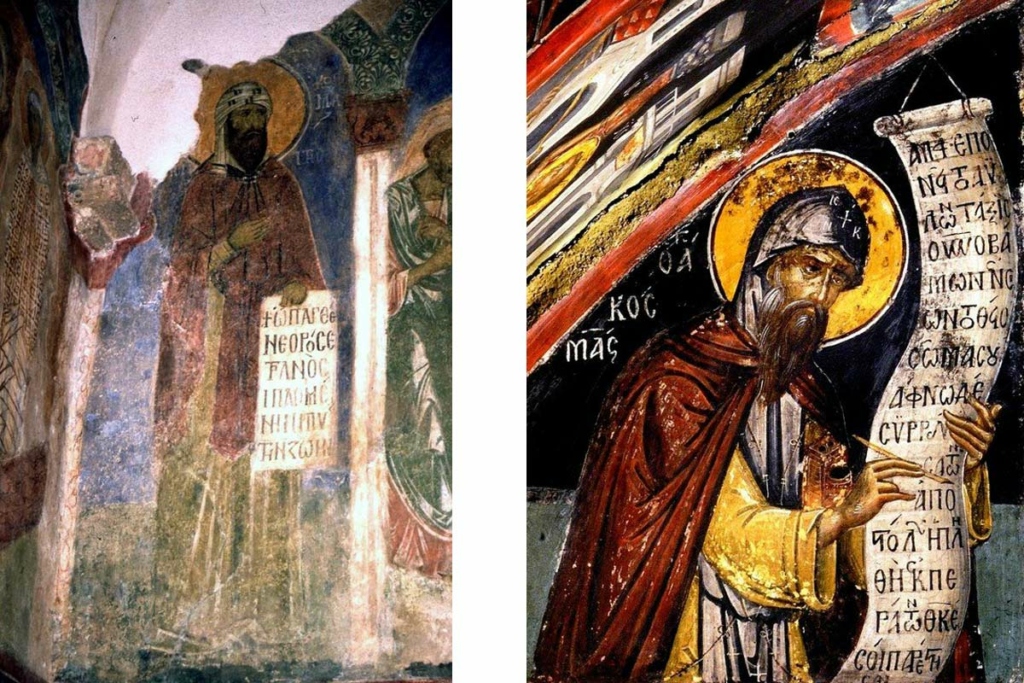

Совсем скоро на всенощной праздника Введения зазвучат светлые ирмосы Рождества Христова: «Христос раждается, славите!..» Их автор — Косма Маюмский, только мы совсем об этом не помним. А в древности Косму называли «божественным тимпаном» и «десятиструнной Псалтирью».

Кир Косма и Кир Иоанн

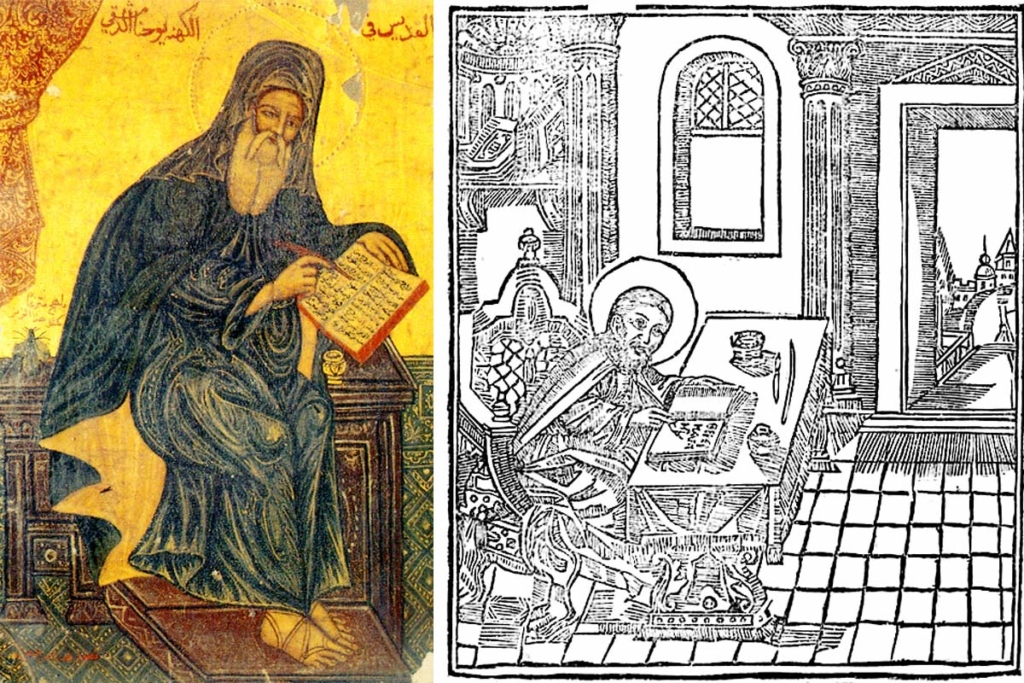

«Канона два, кир Космы и кир Иоанна». Такую надпись мы встретим в богослужебных книгах на некоторые двунадесятые праздники. Впереди кир (господин) Косма Маюмский, за ним уже — кир Иоанн Дамаскин.

И когда оказываются они поодиночке, со своими канонами великих праздников, или в паре с кем-то другим (что тоже случается) — это уважительное «Господин» так и остается с ними. Так на Пасху: «И начинает предстоятель канон, творение господина Иоанна Дамаскина», а на Воздвиженье Креста Господня — «творение кир Космы».

«Творцы канонов», великие песнотворцы о себе почти не оставляли свидетельств, и не было рядом с ними биографов-летописцев. Многие детали их житий впервые зафиксированы много позже, что заставляет специалистов сомневаться в подлинности этих деталей. А поскольку у нас нет свидетельств о рождении и о смерти с печатью, то и в годах жизни расходятся. На то и наука, чтобы отделить точно установленное от предположительного и легендарного.

Но знание памяти и любви, общее уверенное знание Церкви — больше науки. Поэтому пойдем за Преданием, радуясь тому, что многое в нём подтверждает и наука.

Братья

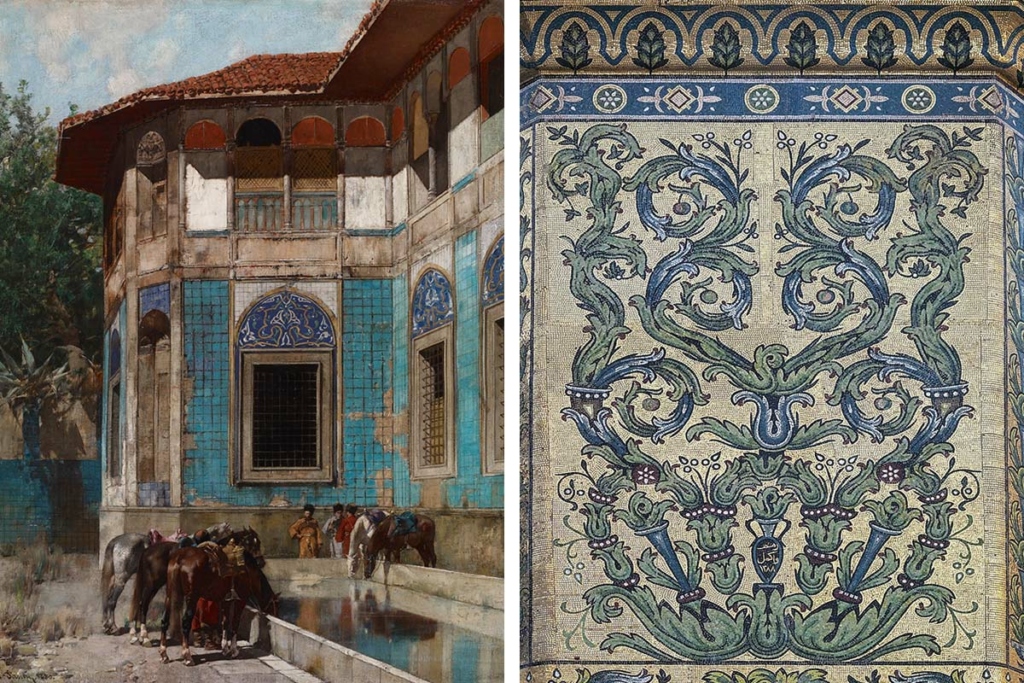

В 661 году сирийский город Дамаск стал столицей мусульманского мира. Религия ислама была совсем молода: ее основатель, пророк Мухаммед, скончался в 632 году. Дамасский халифат уже был огромной империей, в многочисленных войнах расширявшейся на запад, юг и восток.

Бо́льшую часть населения халифата в эту пору составляли христиане; им и иудеям было разрешено исповедовать собственную религию; они занимали многие видные посты в государстве.

Таким был и христианин Сергий Мансур (по-арабски — Сарджун ибн Мансур) — «великий логофет», то есть главный казначей при халифе.

У Сергия Мансура было два сына — родной, Иоанн, и приемный, Косма, на 3-5 лет старше Иоанна. Как уже говорилось, мы не знаем точных дат рождения, но оба мальчика родились в последней четверти VII века.

Пользуясь своим высоким положением, Сергий Мансур регулярно выкупал пленных христиан и оказывал им необходимую помощь. Однажды на невольничьем рынке он увидел горько плакавшего пожилого монаха.

«О чем ты плачешь?» — с участием спросил его Сергий. — «Меня не пугает положение пленника и раба, но я плачу о том, что в рабстве я больше не смогу никому передать мои знания», — ответил монах. Выяснилось, что монах Косма был силен и в светских науках, и в музыке, и в богословии. Сергий с радостью выкупил его, чтобы сделать учителем для своих сыновей.

Так ученый монах получил возможность передать все сокровища своих знаний благодарным ученикам. А когда он почувствовал, что юные ученики готовы превзойти его в знаниях, он испросил у Сергия Мансура разрешения удалиться в обитель преподобного Саввы Освященного, расположенную вблизи Иерусалима, — туда же впоследствии придут и его гениальные ученики.

Я снова употребляю это «не совсем православное слово» — гениальные, потому что меня поражает этот плод, это несомненное чудо Божие: оба стали великими, причем равновесно великими, песнотворцами Церкви, их мощная поэзия, пронизанная глубиной богословия, живет и животворит богослужение многие сотни лет.

Это невозможно постигнуть: как, откуда могло случиться, что так осенил Божий дар двух мальчиков, названых братьев? Гены — разные, да и прекраснейшие гены никогда не гарантировали гениальности. Обучение у великого учителя? — Многие исследователи вообще полагают, что монах Косма выдуман, чтобы объяснить это удивительную полноту познаний в обоих братьях. А мы знаем, что только очень малая часть учеников великих учителей может сравняться с ними в познаниях и творчестве.

Сам Господь сказал: «Ученик не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» (Лк.6:40) Добрый плод любви и воспитания «христианнейшего человека» (так его называет византийский хронист) Сергия Мансура? Но и у святых, любящих, прекраснейших родителей вырастают вполне обыкновенные дети.

А тут оба сложили такие песни, что, даже уже на другом языке прикасаясь к ним, мы 1300 лет спустя трепещем духом и познаём тайны Божии!

Только дар Божий, дар Святого Духа братьям! «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь…» (Ин.3:8) — но чудо это случается в ответ на стремление человека к познанию, в ответ на воспитание в любви и вере.

Дружба

А что мы можем сказать о ней?

Такая трудноуловимая на расстоянии веков вещь! О дружбе люди немного свидетельствуют словами. Настоящий друг — тот, с кем можно быть вместе и без слов, понимать друг друга в молчании и даже на расстоянии. «Друга не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда…» — как пелось в старой советской песне.

В житии Иоанна Дамаскина ключевой эпизод — как он сменил наследственную должность при дворе в результате клеветы. Иоанн в пламенных сочинениях, распространявшихся по христианскому миру, отстаивал иконопочитание. Император-иконоборец Лев Исавр затеял и осуществил интригу — подложное письмо от лица и почерком Иоанна с предложением сдать Дамаск Византии было передано халифу. Дальше последовала казнь (отсечение руки, «писавшей это»), заточение, чудесное исцеление по молитве Богородице — то, благодаря чему появилось песнопение «О Тебе радуется…» и икона «Троеручица», раскаяние халифа. Тогда Иоанн принял окончательное решение покинуть двор и уйти в монастырь.

Эта драматичная история изложена не один раз и достойна романов и повестей. В художественных описаниях святой Иоанн покидает столицу в одиночестве — это с потрясающей силой передано в романсе Чайковского на слова Алексея Константиновича Толстого «Благословляю вас, леса» (особенно в исполнении Шаляпина!). Но согласно большинству житийных описаний, братья, оставив всё имущество, ушли в монастырь Саввы Освященного, близ Иерусалима, вместе. В любом случае, оба они стали монахами этой замечательной обители.

Позже Косма стал епископом города Маюмы (приморская область Газы). Однако и в те годы, когда братья были разъединены, их поэтическое содружество продолжалось.

Песни

Житие Иоанна повествует и о том, как поначалу в обители Саввы Освященного строгий старец запретил ему заниматься песнотворчеством. Лишь заступничество Пресвятой Богородицы вернуло Иоанну возможность создавать гимны. О том, как складывалось творчество святого Космы в монастыре, — да и о том, когда оно вообще началось, — мы ничего не знаем. Знаем только, что, уже будучи монахами этой обители, они создавали свои замечательные каноны и другие песнопения…

Да, это прежде всего песнопения, будь то каноны или стихиры. (Собственно, запрет старца был вызван прежде всего противодействием тогдашней монашеской традиции чтения, пусть и мелодизированного — «светскому», городскому богослужебному пению). Не зря учитель Косма обучал братьев и богословию, и поэзии, и музыке.

Мы давно потеряли представление о том, как звучали созданные братьями гимны в оригинале. Даже реконструкторы древнего пения очень и очень приблизительно представляют ту музыкальную систему, многим обязанную и лично Иоанну Дамаски́ну. А мы с вами и вовсе слышим их творения на другом языке — на церковнославянском. Но и у нас они — поются, и КАК поются!

Пройдет месяц с небольшим, и на всенощной праздника Введения зазвучат нежнейшие, светлые ирмосы Рождества Христова: «Христос раждается, славите!..» А ведь это — «кир Косма»! Мы так их любим — и так мало его помним!

Но у Рождества Христова два канона, второй — Иоаннов. То же на Богоявление, Пятидесятницу, Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы. Можно называть это «поэтическим соревнованием», но момента ревности, борьбы за первенство в этих парных канонах уловить нельзя. Скорее, это единый порыв творцов, чудесно близких друг другу душевно и духовно. Возгорелись духом и творили, и потом восхищались творчеством друг друга! Очень разные их «почерки», совсем разные развороты глубоких образов, — и всегда богословски поразительно глубокие и точные.

В канонах на Рождество для нас «победил» Косма, нам и помнятся из них эти ирмосы — «Христос раждается…»

А на Пасху мы поём канон только Иоанна Дамаски́на: «Воскресения день! Просветимся, людие! Пасха, Господня Пасха!».

Как прекрасно, что эти два величайших праздника врезались в нас каждый — творением одного из братьев!

И кстати! — те и другие ирмосы почти дословно основываются на словах Григория Богослова, на Рождество и Пасху. С юности, с отрочества объединила братьев и пылкая любовь к этому поэту-богослову, воспитывала в них творцов, скрепляла их дружбу.

Напомню, что, из особо дорогого нам, кроме Пасхального канона и «О Тебе радуется» Иоанн Дамаскин — это еще и стихиры на погребение, на восемь гласов: «Кая житейская сладость пребывает печали непричастна?». И само упорядоченное осмогласие, основа недельного богослужебного круга — это он, Иоанн…

А Косма? — это же не только «Христос раждается, славите!» Это и 6–9 песни канона Великой Субботы, а значит, и «Не рыдай Мене, Мати..»! И, представьте себе! — среди стихир на Пятидесятницу то, что мы так часто поём и читаем, Святому Духу: «Царю Небесный…»

А об остальном можно много, много рассказывать, но пусть эти друзья, братья и неповторимые сотворцы улыбаются нам именно самыми заветными своими творениями…

Двойная песнь канона

У канона празднику Воздвижения Креста Господня — авторства «Кир Космы» — есть интересная черта. Вплоть до восьмой песни исполняется один канон, и вдруг, на 9-й песни, появляется еще и «ин канон» — ирмос и три тропаря.

В богослужении может быть и два, и три канона, но они так и исполняются с начала до конца, с первой по девятую песнь. Бывают и сокращенные каноны, присоединяемые к полным — «трипеснцы», «четверопеснцы», «двупеснцы», на соответствующее число песней, — но «однопеснцев» в книгах не встречается, кроме этого единственного.

Его появление объясняет нам предание о святом Косме.

Однажды под праздник Воздвиженья ему случилось быть в Антиохии в храме, где его не знали. После службы он подошел к певцам клироса:

— Вот в этом месте канона у вас ошибка! Тут надо петь иначе!

И ему, естественно, ответили:

— А ты кто такой, чтоб нам указывать?

— А я этот канон и сочинил.

Его подняли на смех:

— Ну да, конечно! Так тебе и поверили! Чем докажешь?

— Чем докажу? Хотите, я сейчас вот здесь напишу еще одну песнь канона?

И он сочинил вторую 9-ю песнь. Стиль великого творца невозможно подделать, — и клирошане сразу поняли, что перед ними действительно Кир Косма, автор дивного канона Воздвижению.

Конечно, ученые богословы и относятся к этому как к легенде, которую невозможно проверить никакими документами. Но я верю, что так оно и было!

Неразлучные и в жизни, и в смерти

Всю жизнь они были вместе, — даже когда и на расстоянии: один в Маюме, другой в обители Саввы… Тогда их объединяли песни и всегдашний, верю, внутренний диалог — свойство большой, подлинной дружбы.

Конечно, даты жизни их предположительны и расходятся по разным источникам. Но наиболее вероятно, что Косма был немного старше Иоанна, а скончался примерно год спустя поле него, в той же обители Саввы Освященного, — в возрасте около 78 лет.

В родной для них обители оба и погребены. А свою последнюю и главную книгу — «Источник знания» — Иоанн Дамаскин посвятил брату — «преподобнейшему и богопочтенному Косьме».

Источник: https://www.miloserdie.ru/article/dva-bozhestvennyh-timpana-kosma-mayumskij-i-ioann-damaskin/